10万内小车:价格与安全的天平

在购车预算有限的情况下,许多人将目光投向了10万元内的小型汽车。然而,在追求性价比的同时,消费者往往会忽略一个关键问题——安全。低价背后隐藏的安全“雷区”是否已经被我们触及?让我们一起深入探讨这个问题。

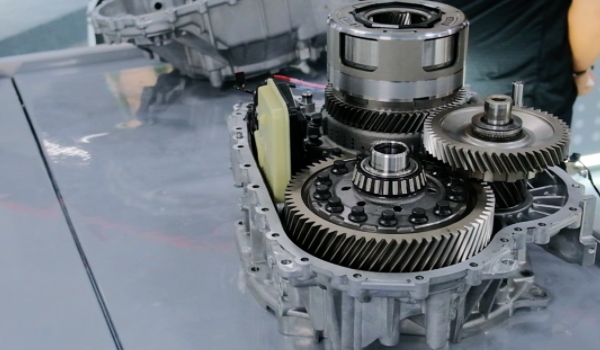

某日,一位朋友准备购买一辆小车时,在4S店听到了销售团队的精彩讲解,关于车辆续航能力、智能配置等都赞不绝口。然而,当他打开前机盖,仔细观察车辆结构时,发现防撞梁似乎有些单薄,敲击起来声音显得不够坚实。对比之下,同系列的一款埃安UT车型使用了铝合金防撞梁,厚度比前者高出了许多倍,引发了对性价比与安全性能的思考。

在进一步交流后得知,实际上,在10万元左右的价位区间内,不少汽车制造商为了压缩成本,可能会在关键的安全配置上做出妥协。例如,大灯方面,埃安UT采用的是LED大灯,不仅亮度高、寿命长,而且能够为夜间行车提供良好的视野。相比之下,部分同价位车型仍使用卤素灯泡,夜间光线效果不佳,遇到紧急情况反应时间可能延长。

在车身结构安全方面,有些车辆的高强度钢材占比极低,在发生碰撞时容易导致车身变形,对车内乘员的安全构成威胁。电池安全同样是新能源车关注的重点之一,埃安UT搭载的弹匣电池经过严格测试,能够为用户提供更安心的驾驶体验。然而,市场上存在一些低价车型在电池方面存在的安全隐患,如电池鼓包、短路等问题频发,增加了行车风险。

被动安全配置方面,某些车辆的安全性能也大打折扣。例如,缺少车身稳定系统,在雨雪天气湿滑路面下,车辆容易失去控制;侧气囊和胎压监测等关键配置的缺失,则进一步降低了车辆在紧急情况下的保护能力。

10万元内的小车虽然价格诱人,但安全性能至关重要。在购买时,消费者不应仅听信销售介绍,而应全面了解不同车型的安全配置,并权衡性价比与安全性之间的关系。同时,呼吁汽车制造商在追求成本效益的同时,将更多精力投入到提升车辆整体安全性能上,确保每一辆售出的车都能够为用户提供可靠的保护。