近年来,国产车在市场上的崛起已经成为不可忽视的事实。然而,在消费者最为关注的“看不见的地方”,比如白车身用料方面,是否能够做到与合资品牌比肩甚至超越呢?本文通过对比分析长安最新车型UNI-K和大众ID.4的白车身结构,揭示了国产车在这一领域的发展状况。

首先来看高强度钢的比例。拆解数据显示,长安UNI-K的白车身中,高强度钢占比高达78%,其中热成型钢比例为15%;而大众ID.4对应的数值分别为72%和12%。这意味着,在A柱、B柱等关键部位,长安采用了1.5GPa级超高强度钢,远高于大众ID.4的1.3GPa水平。

除了“堆料”之外,更值得关注的是背后的技术创新。长安UNI-K所采用的“方舟笼”车身架构,通过多路径碰撞力传导设计,在材料效能上提升了20%;而大众MEB平台虽然在成本控制方面表现突出,但在局部结构强度上有一定牺牲。

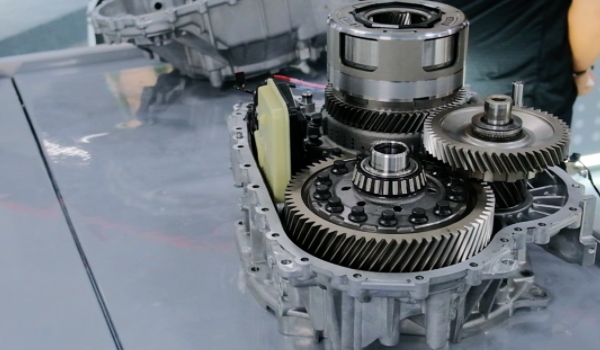

轻量化同样是新能源时代的关键词之一。面对如何平衡安全性和重量的问题,长安给出了自己的答案:“以铝代钢”+复合材料的解决方案。UNI-K的引擎盖、防撞梁等部分使用了铝合金,车顶横梁则采用了碳纤维增强树脂基复合材料,在减轻车身重量的同时保持了良好的抗扭刚度。

反观大众ID.4,则更多地采取了成本控制策略:仅在前后纵梁位置应用铝材。第三方测试表明,UNI-K白车身的轻量化系数达到了2.8,优于大众ID.4的3.1;这意味着,在同样的行驶条件下,长安车型的电耗更低,续航能力也更强。

此外,在连接工艺方面,激光焊接长度是衡量“良心指数”的重要指标。长安UNI-K的白车身中使用了长达4.2米的激光焊缝,并且采用了“飞行焊”动态补偿技术,使得良品率达到了99.98%;相比之下,大众ID.4仍主要依赖于传统的点焊工艺。

最后不得不提的是成本问题。尽管长安UNI-K白车身的成本比大众ID.4高出约2000元人民币,但这背后隐藏着更加“良心”的用料选择:如B柱加强板厚度、后防撞梁吸能盒内部加强筋等方面都进行了更为合理的配置。

通过上述对比可以看出,在追求更高安全性与轻量化的同时,国产车正以更先进的技术和材料逐步缩小与合资品牌的差距,并且在某些方面实现了“降维打击”。这无疑为消费者提供了更多选择空间:当智能配置不再是唯一考量因素时,“看不见的良心”同样值得被重视。